小学校英語の学習評価① ~評価は何のためにするのか?~

新学習指導要領の実施に伴って、「テストはする必要があるの?」「成績はどうしたらいいの?」といった声をよく聞きます。これまでの外国語活動とは異なり、外国語科になると観点別評価をし、評定をつけなければなりません。おそらく通知表でも同じだと思います。では、外国語科の評価はどうしたらよいのでしょうか?

何回かにわけて、小学校英語の学習評価についてまとめていきたいと思います。

【形成的評価と総括的評価】

「評価=成績をつけること」というイメージがありますが、それは違います。

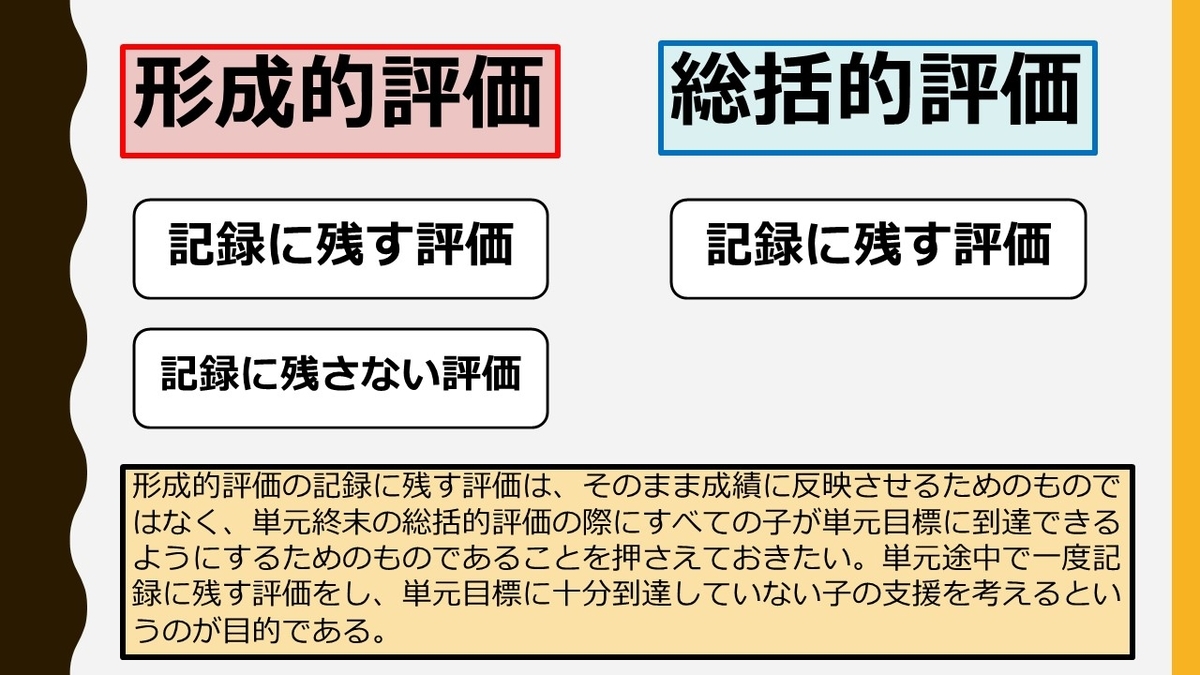

「評価」には「形成的評価」と「総括的評価」の2つがあります※。総括的評価は学期末や単元末に児童が目標をどのくらい達成したかを確認するための評価です。単元末のテストであったり、通知表などにつける評価は総括的評価にあたります。

それに対して、形成的評価は指導の途中でそこまでの成果を把握し、その後の学習を促すために行う評価のことです。児童は自分自身の習得度を知り、学習活動を調整でき、教師は単元計画や指導方法などを改善できます。

新学習指導要領においては、この「形成的評価」の重要性が強調されています。目標を達成するためには、形成的評価をしフィードバックを返していくことが大事だからです。

※「形成的評価」「総括的評価」に加えて「診断的評価」というものもあります。こちらは、単元前の子どもたちの状態を知るためのもので、レディネステストなどがこれにあたります。

【記録に残す評価と記録に残さない評価】

一方、国立教育政策研究所の参考資料には、「記録に残す評価」「記録に残さない評価」という表記もあります。これは、評価というのはテストのように全て記録に残して評価するものだけではなく、その都度子どもの様子を見取りフィードバックを返していくような記録を残さないで行うような形成的評価もあるということだと思われます。

総括的評価は基本的に記録に残すものですが、形成的評価は記録に残すものと、そうでないものが考えられます。

【まとめ】

今回は、主に形成的評価と総括的評価について書きましたが、評価を成績をつけるためのものとと考えてしまうと、子どもにとっても先生にとっても苦しいものになってしまいます。あくまで、子どもがより力をつけるためのものという視点で指導に生かしていくことが大事だと思います。