NEW HORIZON Elementaryでの授業づくり① ~Over the Horizonをどう扱うか~

新年度に向けて、少しずつ新しい教科書「NEW HORIZON Elementary」(東京書籍)の単元計画の作成を進めています。

作成に当たっては、まだ指導書がないので、市の教育委員会から児童用教科書を借りてきたり、東京書籍のHPから各種資料参考にするなどしています。

今回は授業づくりをしていく上で気をつけたいことなどをまとめていきたいと思います。

NEW HORIZON Elementaryの教科書の構成は?

東京書籍の教科書は、8つの単元(Unit1~8)と3つのまとめ単元(Check your steps)からできています。例えば5年生の1学期であれば、Unit1~3をやりその後でCheck Your Steps1をやるという感じになっています。

そして、各Unitは8時間構成となっており、Check Your Stepsは2時間構成となっています。時数にすると、8Unit×8時間+3Check Your Steps×2時間=70時間となります。

それぞれのUnitの構成は?

では、それぞれのUnitでは8時間をどう割り当てているのでしょうか。

詳しくは東京書籍のこちらのサイトで説明がされていますが、簡単に言うと、

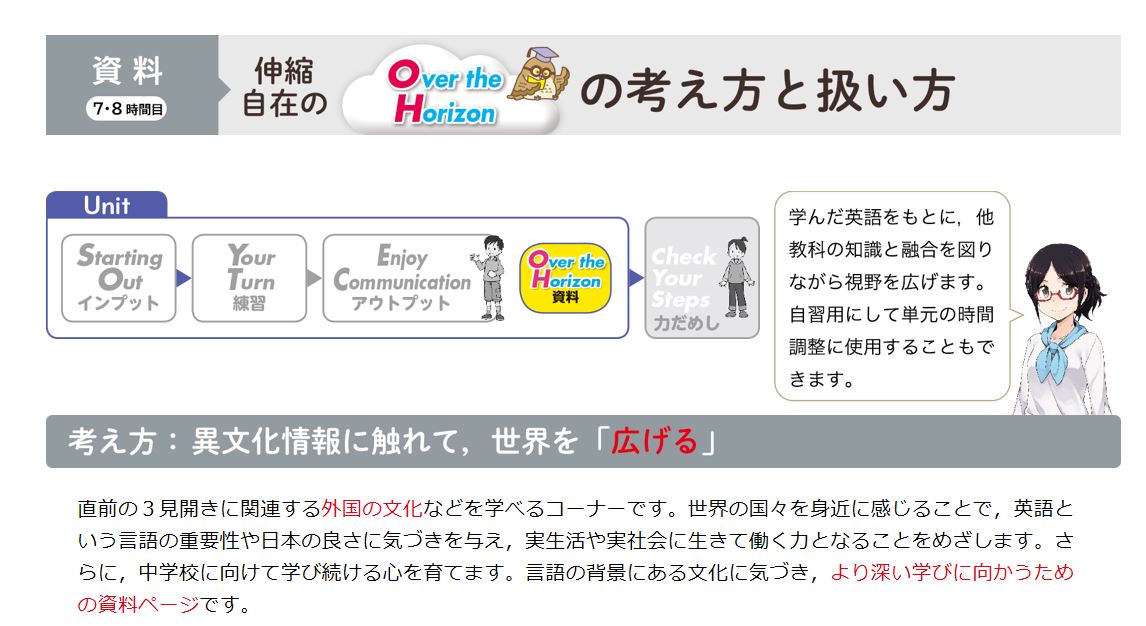

①表現に出会う『Starting Out』に2時間

②表現を使って会話に慣れる『Your Turn』に2時間

③コミュニケーションを楽しむ『Enjoy Communication』に2時間

④世界を広げる『Over the Horizon』に2時間

となっています。

特徴的なのは、基本的には③の活動が単元終末の言語活動となるというところです。

4時間で表現に十分慣れ親しんで、残りの2時間でメインの言語活動に取り組むというのが基本の流れです。

では、④の『Over the Horizon』ってなんでしょうか?

Over the Horizonって何?

これがそのページですが、まるで資料集みたいですよね。

実は、その通りなんです。この2ページは資料ページという扱いになっています。

極論を言ってしまえば、授業時間内にすべて触れる必要はないのです。

これについてはHP上でもはっきりと『自習用にして単元の時間調整に使用することもできます。』と書いてあります。

ですので、この『Over the Horizon』をどう扱うかというのが一つ授業を考えていく際のポイントになりそうだと思っています。

Over the Horizonをどう扱うか?

例えば

4時間では充分に表現に慣れ親しめそうにないから、表現に慣れる時間をもう1時間増やしてOver the Horizonは1時間のみにする。

なんてこともできそうです。

実際にWeCanよりもUnit数が減っている東京書籍の教科書では、1Unitで扱う言語材料が増えているものも多く見られます。そのため4時間で表現に慣れ親しませるのは難しい場合も出てくる可能性があります。そんな時は無理に単元終末の言語活動に取り組ませるのではなく、1時間(または2時間)プラスして慣れるための時間をとることも可能なのです。

そんな風に『Over the Horizon』は柔軟に扱うことのできるゆとりの2時間という認識を持っておくことが大事かなと思います。

今回は『Over the Horizon』の扱いについてまとめてきました。教科書をそのまま教えるのではなく、あくまで教科書「で」教えるという意識を授業者側が持っていることが大事かなと思いました。