小学校英語のSmall Talk②【Small Talkの目的と方法】

第1回目の記事では、新学習指導要領とSmall Talkの関係についてまとめました。今回は、Small Talkの目的と方法についてです。

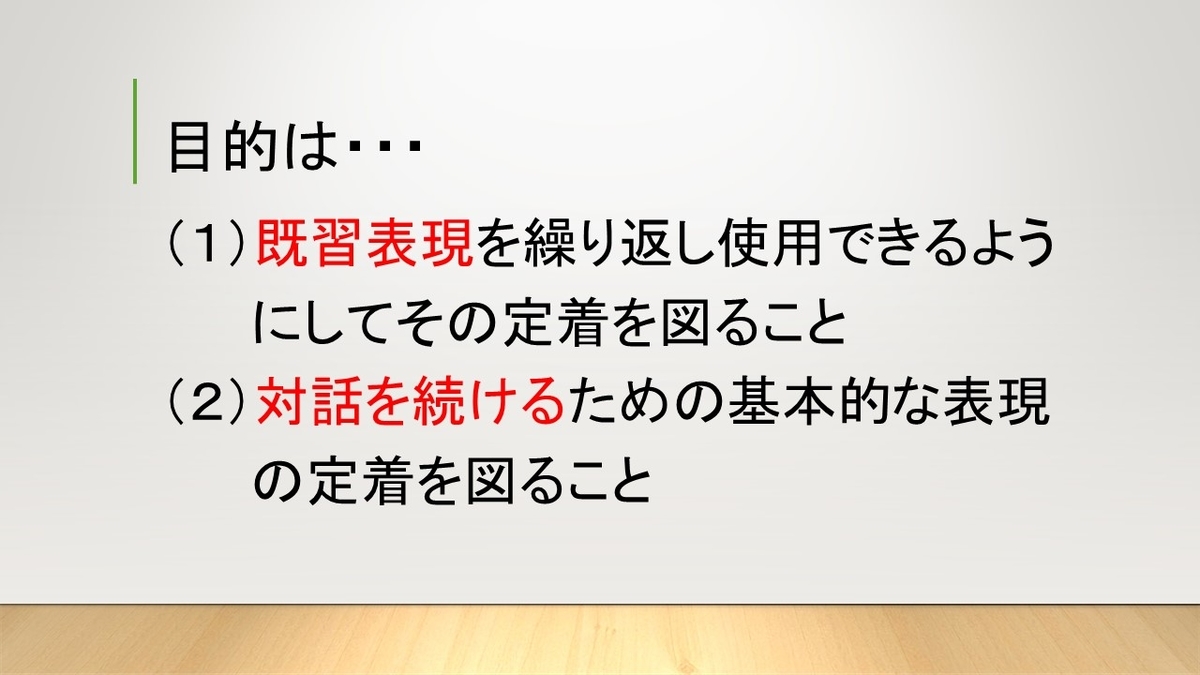

Small Talkの目的

小学校外国語活動ガイドブック*1によると、Small Talkの目的は大きく分けて2つあります。

1つは既習表現を繰り返し使用できるようにしてその定着を図ること、もう1つは対話を続けるための基本的な表現の定着を図ることです。

この2つを身につけるために行う、「授業の初めに相手を替えて1~2分程度の対話を2回程度行う言語活動」をSmall Talkと位置付けています。

ですので、教師の話を一方的に聞かせるようなものはSmall Talkと呼びません。それでは「聞くこと」の活動になってしまいます。あくまでTalkの主語は子どもたちということになります。

どのように行えばよいのか

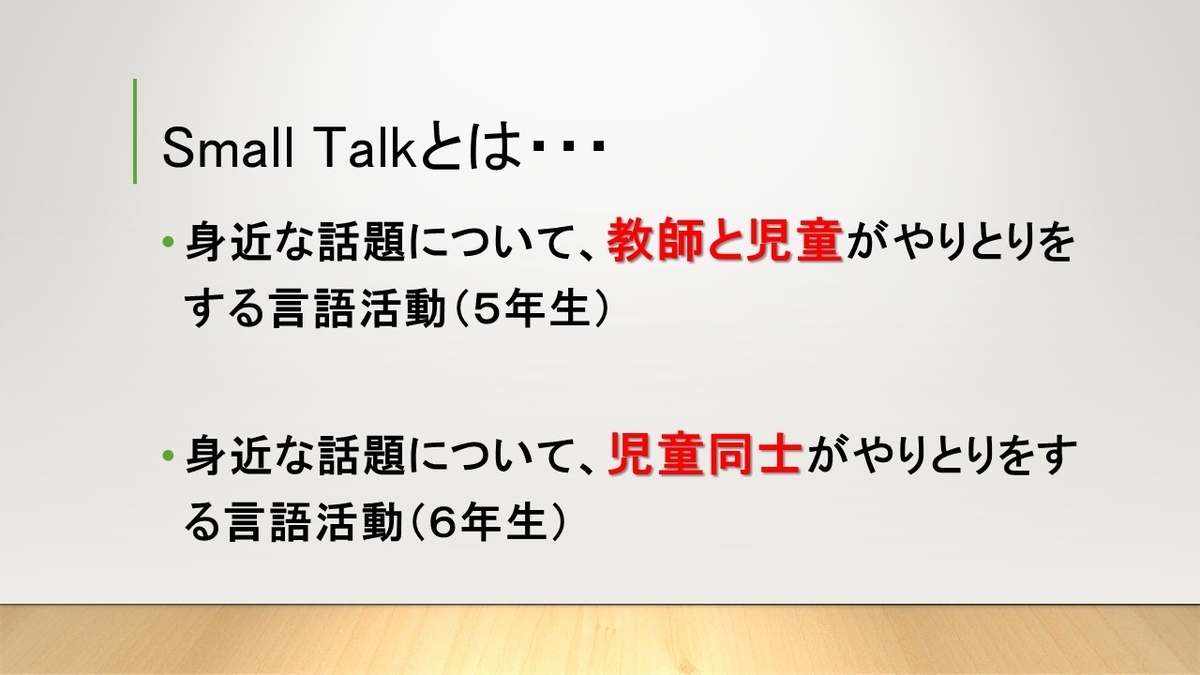

Small Talkを行う際には、文部科学省の指導案例では、5年生と6年生で活動内容が変わっています。

5年生では教師と児童のやりとりを中心に行い、6年生では児童同士のやりとりが中心に行われます。頻度は2時間に1度程度の帯活動が想定されています。

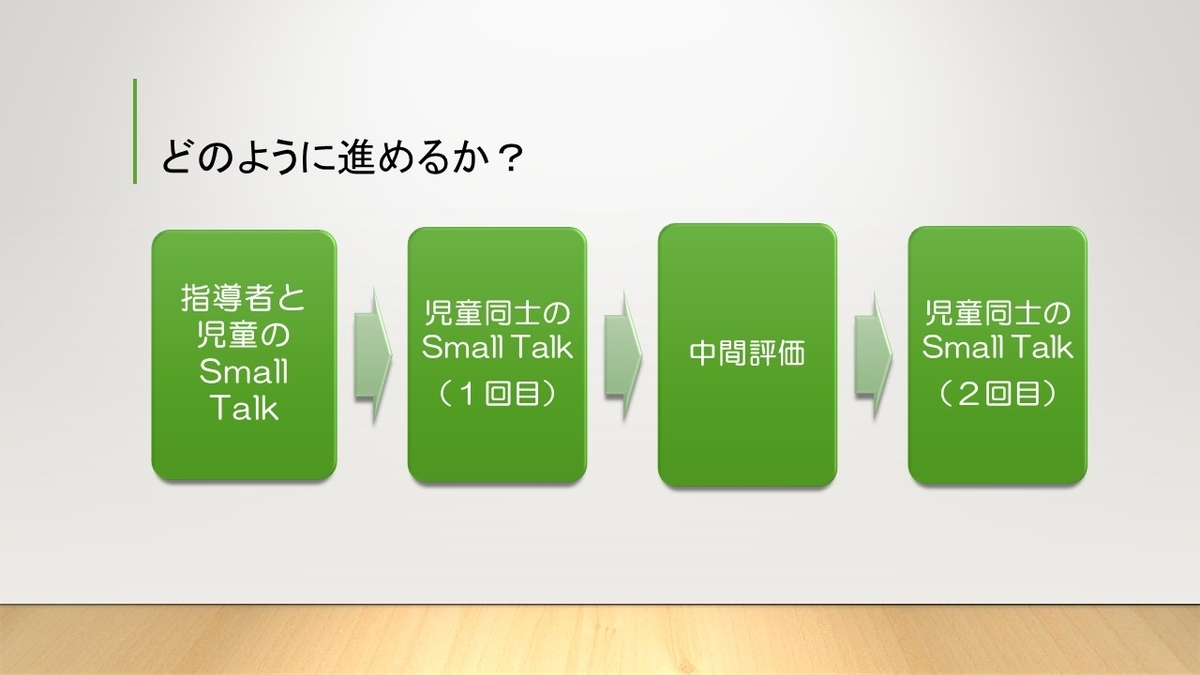

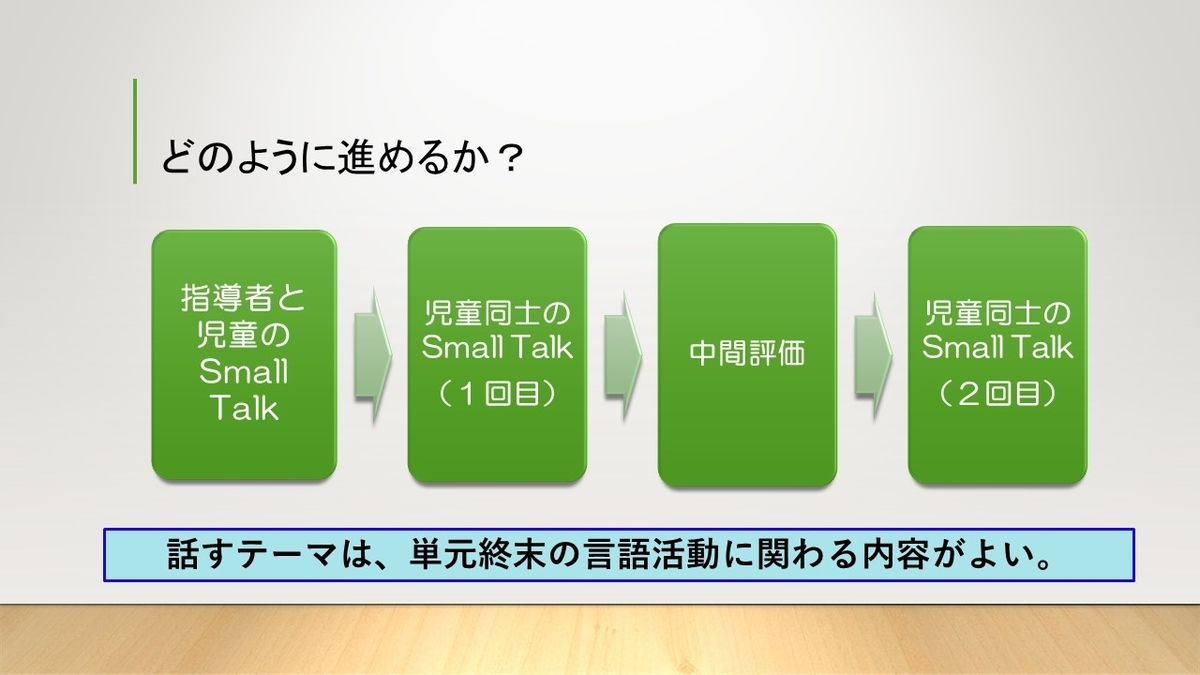

6年生のSmall Talkの指導過程を例にとってみます。

具体的には、最初に指導者と児童のSmall Talkを行います。

T(教師):

Yesterday, I went to steak restaurant. I ate a hamburger steak. I like hamburger steak. S1 San, what food do you like?

S1(子供):…pizza.

T:Oh, you like pizza. It’s good. I like pizza, too. S2 san, what food do you like?

S2:I like sushi.

T:You like sushi. Me too. What sushi do you like?

このように、教師の会話から、子どもたちに話をふっていきます。トピックや使う表現が共有出来たら、子ども同士のSmall Talkへと移ります。

S1: What food do you like? S2: I like fruits.

S1: …(※ここでは相手の言ったことに反応できていない。)

S2: What food do you like? S1: I like curry and rice.

その後で中間評価を全体で行うことを文科省は特に推奨しています。具体的には、Small Talk中にわからなかったこと、言いたかったけど言えなかったことを全体で共有し、クラスみんなで解決する時間をとります。

中間評価が終わったら、ペアを替えて、2回目の児童同士のSmall Talkを行います。

S1: What food do you like?

S3: I like fruits. It’s delicious.

S1: Oh, I see. What fruit do you like?

S3: I like apples. It’s yummy. What food do you like?

S1: I like curry and rice.

S3: Wow, me too.

このような活動をSmall Talkとして毎時間行うことで、話すこと[やりとり]で求められるような即興性であるとか、話を続ける力をつけていこう考えられているのです。

どんなテーマでSmall Talkを行うか

話すテーマについては、Small Talkも単元目標を達成するための一つの活動として捉えると、単元終末の言語活動において使用する言語材料を使えるようなテーマで行うとベストです。

ここまでSmall Talkについてまとめてきましたが、現実問題としては、毎時間こうした時間をとれるのか、テーマで話をさせればいいのか、などなど、まだまだ現場としては不安も大きい活動の一つです。