小学校英語専科になるみなさんへ② ~4月の授業スタートまでにしたいこと~

※2020/03/18 追記

来月から、2020年度、新学習指導要領がいよいよスタートとなります。それにともない、4月からは小学校英語専科(外国語専科)が1000人増となり、全国で3000人強の専科教員が配置されることになります。このシリーズでは、そんな専科の先生方に向けた記事を書いていきたいと思います。

前回の記事では、英語専科の先生方がぶつかりうる「所属感」をテーマに記事を書きました。

2回目となる今回は、4月の授業開始までにしておくとよいことについて書いていきます。下の画像はそれらをまとめたものですが、一つ一つについてもう少し詳しく見ていきましょう。

- 教務主任と時間割や打ち合わせ時間、年間計画などについて確認

- ALT(またはJTE)との打ち合わせ

- 各学校の備品やICT環境などの確認

- 担当学年の予算に英語の授業で必要なものを入れてもらう

- 消耗品で購入してほしいものを事務に相談

- 備品で購入してもらいたいものを事務に相談

- 個人購入しておいた方がよいものの準備

- 教務必携やExcelなどに1学期の授業スケジュールを入れておく

- 担当学年の英語の授業のUnit1の単元計画の作成

- Unit1で使うワークシートや絵カードなどの作成・印刷

- 通知表の記入の仕方について教務主任に確認しておく

教務主任と時間割や打ち合わせ時間、年間計画などについて確認

まずは詳しい時間割や年間計画の情報を各学校から聞いておきましょう。

時間割については、スタートするとなかなか変更ができないので、不都合を感じる場合は、できるだけ早いタイミングで伝えた方がよいです。

要望を出すものとしては、例えば次のようなものが考えられます。

・複数クラスある場合は、学年が続いていた方がやりやすい

・授業準備の時間は1時間目にあると印刷などの準備ができてよい

ただ、時間割は、他にも制約がたくさんあるので要望しても無理な場合も多いです。

ALT(またはJTE)との打ち合わせ

初めての授業の時に、ALTと「はじめまして」では、大変です。

授業前に一度はALTと打ち合わせの時間をとりましょう。

打ち合わせる内容としては、

・打ち合わせ時間の確認

・学校の決まりごとの確認

・授業の役割分担

・最初の授業の流れの確認

といったことがあげられます。

各学校の備品やICT環境などの確認

これはできるだけ早く確認しておいてください。大型TVの有無やピクチャーカードの有無などによって、用意しなければならないものや購入しなければならないものが変わってきます。また、外国語教材の置き場所を確認しておくという意味でも必要な作業です。

特に、兼務する学校がある場合には、授業開始前に一度は学校を訪れて確認しておくとよいと思います。

担当学年の予算に英語の授業で必要なものを入れてもらう

学年費で購入すべきもの(基本的には児童一人一人に還るもの)があれば、各学年の予算案に組み入れてもらいます。年度の途中で「あっ、これがほしい!」と思っても、お金がなければ購入はできませんので、これは確実に。

購入するものとして考えられるのは、、、

- フラットファイル(プリントなどを綴じる用)

- アルファベットワーク

- 業者テスト

- 英語のノート

- シール

などが考えられます。例としてこれらのものを上げましたが、購入したら最後まで使用しなければなりませんので、慎重に検討してください。ちなみに、僕の場合は、『フラットファイル』『教科書準拠のアルファベットワーク』のみ予算案に入れてもらいました。

消耗品で購入してほしいものを事務に相談

文房具などの消耗品については、事務に相談して買ってもらいましょう。

- ラミネートフィルム

- 目玉クリップ

- マグネット

- カード入れる用の袋

- 教材整理用のケース

などが購入するものとしては考えられます。

備品で購入してもらいたいものを事務に相談

学年費は子ども一人一人が使用するものですが、こちらは学校の備品として購入したいものです。備品で購入するものについては、予算が通ってから執行できるようになるので、購入までには少し時間がかかると思っておいた方がよいです。

- ピクチャーカード

- 掛図

- 四線黒板

などが購入するものとして考えられます。

個人購入しておいた方がよいものの準備

学校や保護者に購入してもらうものではない個人で所有するもので、必要なものがあれば自分で買いましょう。

- 教材などを運ぶためのカゴ

- 〇つけ用の赤ペン

- スタンプ

などが購入するものとして考えられます。

教務必携やExcelなどに1学期の授業スケジュールを入れておく

英語専科は、特に兼務をしていると、非常に時間割が複雑になるので、「どの学校で」「どのUnitを」「いつやるか」がわかるようにしておくとよいです。僕の場合は、最初は教務必携に書いていたのですが、最終的には全体をより見通すことのできるExcelを使って管理するようになりました(上写真)。

この際、各学校の年間行事計画を見て、授業がつぶれる日などをはっきりさせておくとよいです。

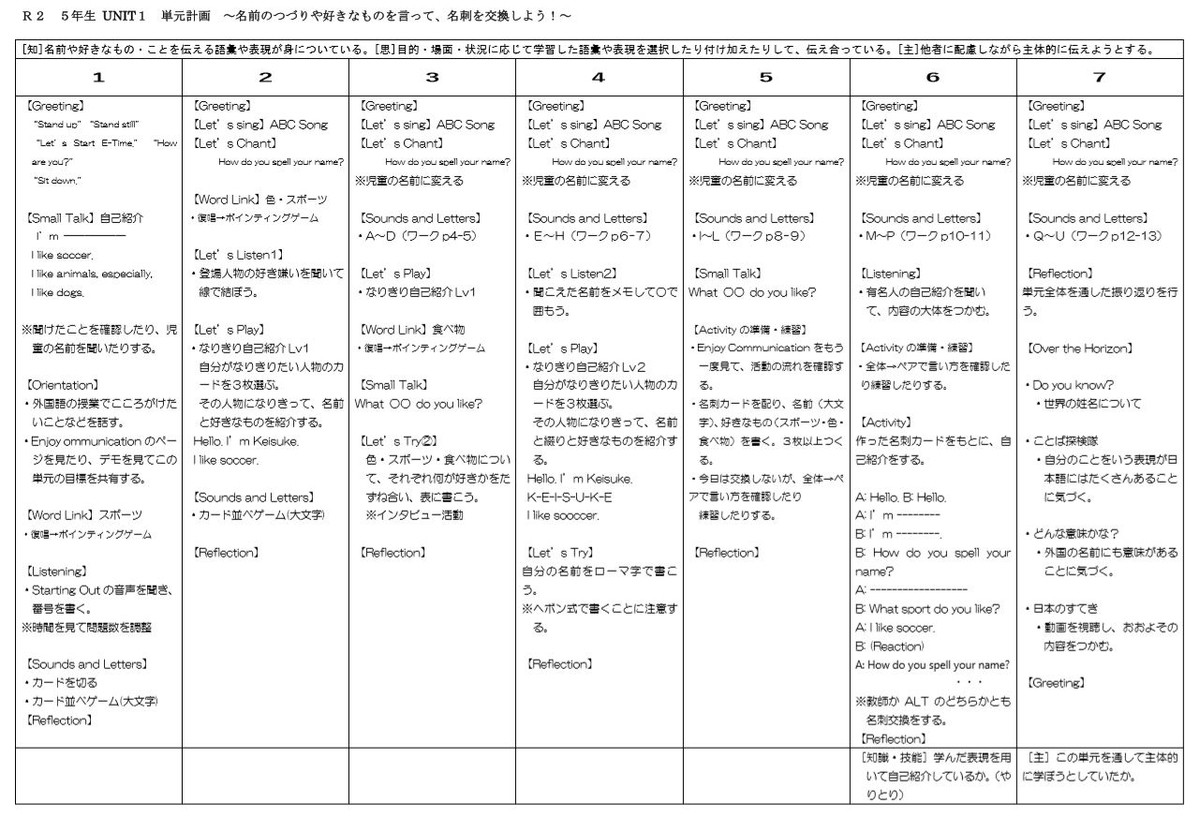

担当学年の英語の授業のUnit1の単元計画の作成

僕は、どの学年のどの単元であっても、その単元に入る前に単元計画をつくることを基本としています。これは①自分自身が単元のはじめと終わりをイメージして、見通しを持って指導ができる、②日本人の英語支援員さんとの打ち合わせに使用できる、③日付とクラスを記入しておけばそれぞれのクラスの進度を把握できるといったよさがあります。とりあえずUnit1の単元計画ができていれば4月は乗り切ることができます。

0からつくるのは大変なので、指導書なども大いに参考にしましょう

Unit1で使うワークシートや絵カードなどの作成・印刷

授業が固まったら、教材準備に取りかかり印刷できるものはしておきましょう。特に、兼務で専科をやるとなると、まとまった教材準備の時間がとれません。ですので、極力印刷できるものは、早めにしておくのが吉です。

英語教室で授業をやる際には、名札をつくる場合があるかもしれませんので、そのためのテンプレートを作成しておくのもよいでしょう。

通知表の記入の仕方について教務主任に確認しておく

通知表の形式などによって、評価の際の力の入れどころが変わってくるかと思います。高学年は数値評価になりますが、中学年は所見文であることが多いので、毎学期記述するのかどうかなど確認しておくとよいです。もし毎学期所見文を書くとなると、1学期からすこしずつ評価資料を溜めておかないときついです。

以上、今回は、4月の授業スタートまでにしておきたいことをまとめました。

また、他にもあれば、追記していきます。