小学校英語の文字指導③【5年生の読む書く指導】

第一回目では新指導要領の内容から文字指導の内容についてまとめ、第二回目ではアルファベットカードを用いた活動例を紹介しました。

これまでの記事

三回目となる今回は、5年生のアルファベット指導方法について、WeCanのワークシートと指導案例をもとに考えます。

5年生の文字導は?

文科省HPよりダウンロード可能(ただし教職員限定)のワークシートを見ると、5年生では、まずはじめに大文字のアルファベットの練習用ワークシートがついています。このワークシートには1枚あたり3〜6文字と文字が練習できるようになっています。大文字が終わると、今度は小文字のワークシートをやるようになっています。こちらも大文字同様、1枚あたり3〜6文字の構成となっています。

では、今回は小文字のアルファベットを例に指導方法について考えていきます。ここでは、実際に僕が授業でやっている方法を紹介します。

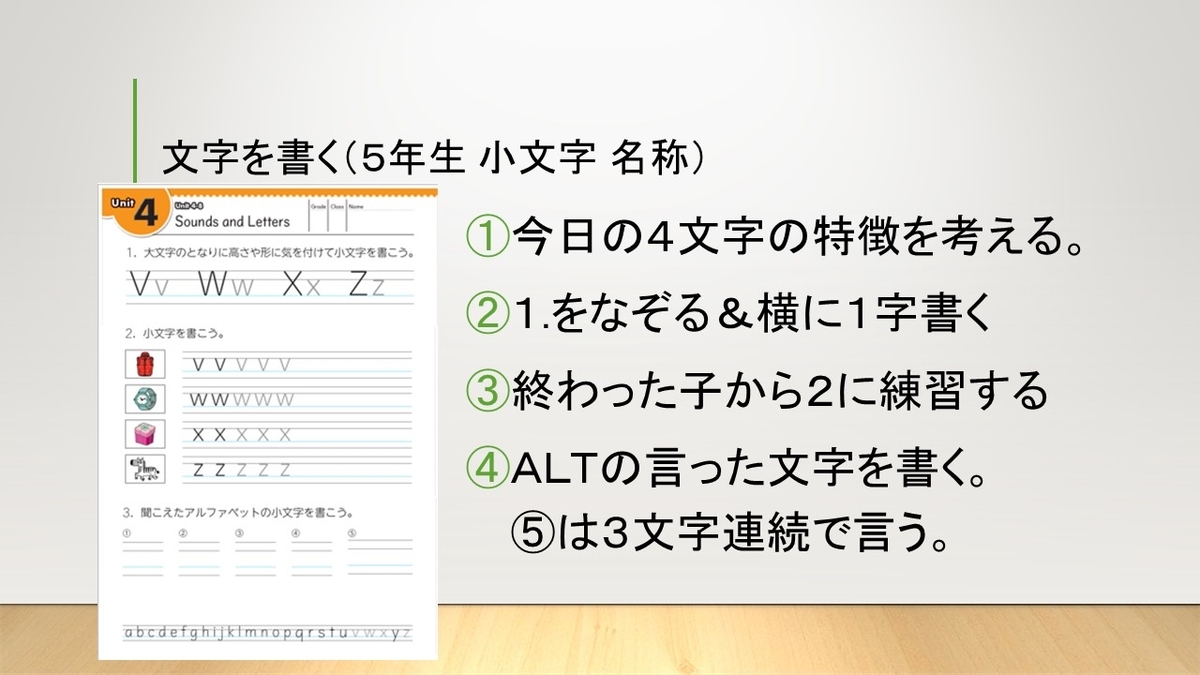

Wecanのワークシートでは、文字の形や音の共通点があるものでまとめられています。スライド内の文字(v,w, x, z)でいうと、一階建て、大文字と同じ形、直線で書けるなどの特徴があります。ですので、文字の名称読みをした後に、こうした文字の特徴見つけのような活動をすることで、字形への意識が高まります。

そのあとで、黒板を使いながら、それぞれの文字の書き方を説明します。特に間違いやすい文字については書く時のポイントをしっかり伝えます。その後、なぞり書きと自力書きをしていきますが、すべてやると個人差が大きいので、何文字か決めたり、時間制限をつけるとよいでしょう。

そして、次に、音と文字をさらに結びつけるために、ALTの言ったアルファベットを書くという活動をします。子どもたちによっては、今まで習ったすべての文字から出してもよいでしょう。また、最後の1問は、1文字ではなく複数文字の聞き取りにチャレンジします。

アレン玉井(2019)*1でも「文字認識の自動化を促すため、1文字だけでなく、複数文字を早く正確に認識し、産出するように指導する。」と複数文字の認識の重要性が書かれています。

このような活動を5年生の前半で帯活動で行いながら、大文字と小文字の学習を進めていくとよいと思います。ただし、後半からは、名称だけでなく音に気づかせるためのワークシートも使いながら、音の認識能力を高めていきます。

次回は6年生のワークシートをもとに、6年生の文字指導について考えます。